私は時々カウンセリングを受けます。自分の苦しみの緩和と電話相談員としてカウンセリング能力の向上のためです。

自らカウンセリングを受けた経験や同じ相談員を見ていると、カウンセラーに資質がぼんやり見えてきます。カウンセリングの能力ではなく、カウンセラーとして向いている、持っているとよい資質を3つ挙げていきます。

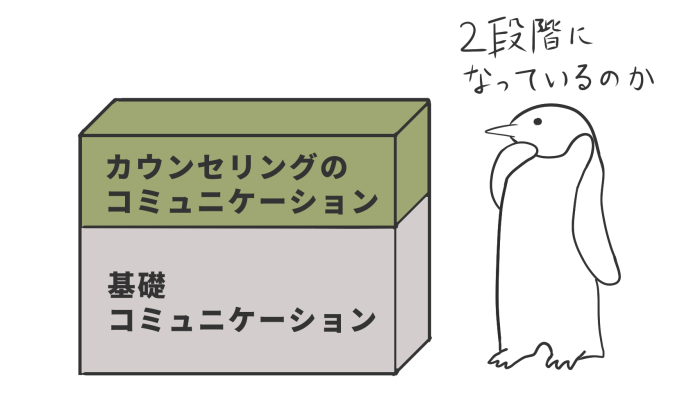

一般的なコミュニケーション能力

カウンセラーの話す・聴く・感じるといったコミュニケーション能力は、世間一般のコミュニケーションと基本的なベースは同じ。

その基礎ベースの上にカウンセリング用のコミュニケーションが追加されることで、カウンセリングが成り立つと考えています。

また資質としては知能指数(IQ)が低すぎると、基本的なコミュニケーションにズレが生じるように思いますので、高い必要はないけれど、低すぎないことが必要に感じます。

カウンセラー自身が満たされていること

自分自身が満たされていないと、相手を満たすこと抵抗が生じます。満たされるというのは「自己受容」や「幸福感」のようなもの指しますが、ここでは自己受容にしておきます。

たとえばカウンセラーの自己受容度が60だとすると、相手を60までは受容できます。しかし、それ以上は心の中で反発が起きるため、関係が深まることはないのです。

自己受容100とはいかないまでも、ある程度高いことに越したことはありません。カウンセリングという濃密な対人援助においては、自分と他者が影響をし合うように思います。

表向き気が付きにくいですが、カウンセラー自身のセルフケア能力も重要になってきます。

カウンセラー自身の辛い・苦しかった経験

カウンセリングで大切なことは相手への共感。人は共感されることで、心が満たされるのでしょう。その共感は、自らの辛い・苦しいなどの経験がベースとなり、「自分もあの時苦しかったから、相手もこういう状況は苦しいだろうな…」と、考えることができて共感しやすくなります。

人はまったく同じ経験をすることはありませんし、性別や年代、環境が異なると経験しないこともありますが、自分の味わった経験は、他者の経験に置き換えてやすくなると思います。

そのため、人は自分が味わった苦しみの深さまで共感できるように思います。たとえば10の苦しみを経験すれば、相手の10までの苦しみに対して共感しやすくなるのです。

ではカウンセラーはたくさん苦しめばいいのかというと、苦しみは自ら求めるものではありません。せっかく味わった苦しみの経験は大きな資質に思います。

ただ、苦しみが大きければ大きいほど抜け出しにくいし、自分のことで精一杯になりやすいため、カウンセリングをする立場と両立しにくい現実があるように思います。

心理職の資格について

心理職の資格(臨床心理士・公認心理師)を持っている人は、6年間みっちり勉強しているので、一定の実力は持ち合わせているでしょう。

心理職を志す人は、自分の中になんらかの問題があり、真摯に取り組んできた人が多いような印象があります。人として優秀。

同時に長期間勉強できる環境は、ある程度恵まれていたと思うので(もちろん努力も大変なものですが)、あまりにも恵まれない環境の人からすると、境遇がかるため、深い共感は難しいケースもあるように思います。

まとめ

カウンセラーの資質を私なりに挙げてみました。カウンセリングを受ける場合にに(目指す場合も)、カウンセラーさんの資質についても考えてみると、少し視野が広がるように思います。自分に合ったカウンセラーを探す際に役に立つかもしれません

コメント